海底・湖底に眠る天然ガスハイドレートの生成過程の解明研究

- 研究キーワード

-

- ガスハイドレート

- 安定同位体

- 比表面積

ガスハイドレートは、莫大な量の天然ガスを結晶中に閉じ込めて、地球上の海底や湖底、永久凍土中に眠っています。そのエネルギー総量は石油・天然ガスにも匹敵すると考えられています。また、温室効果ガスであるメタンを地球表層に大量に蓄えているため、地球環境問題にも深く関わる物質です。海底・湖底の天然ガスハイドレートに関する研究を進めていて、北海道周辺海域(オホーツク海、日本海、太平洋)やバイカル湖などの海底・湖底堆積物を採取して、天然ガスハイドレートの産状を調べています。また一方では、天然ガスハイドレートの生成過程を明らかにするため、実験室内で様々な種類のガスから人工的にガスハイドレート結晶を生成し、その生成・分解過程や結晶の物理化学的性質についても調べています。

天然ガスハイドレートの

野外調査

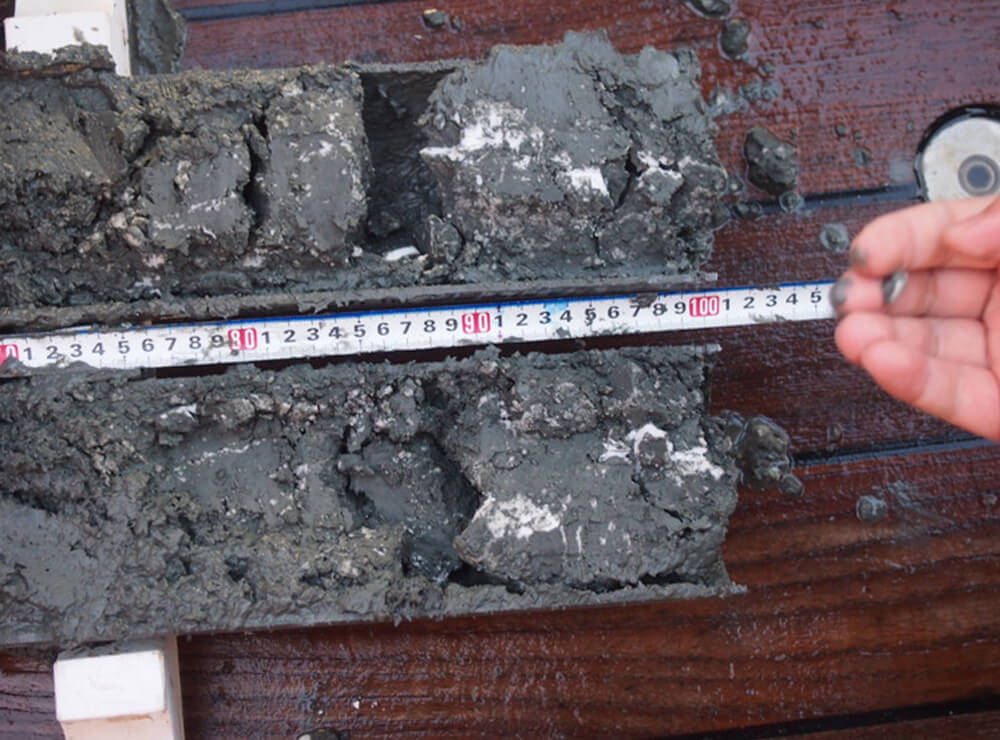

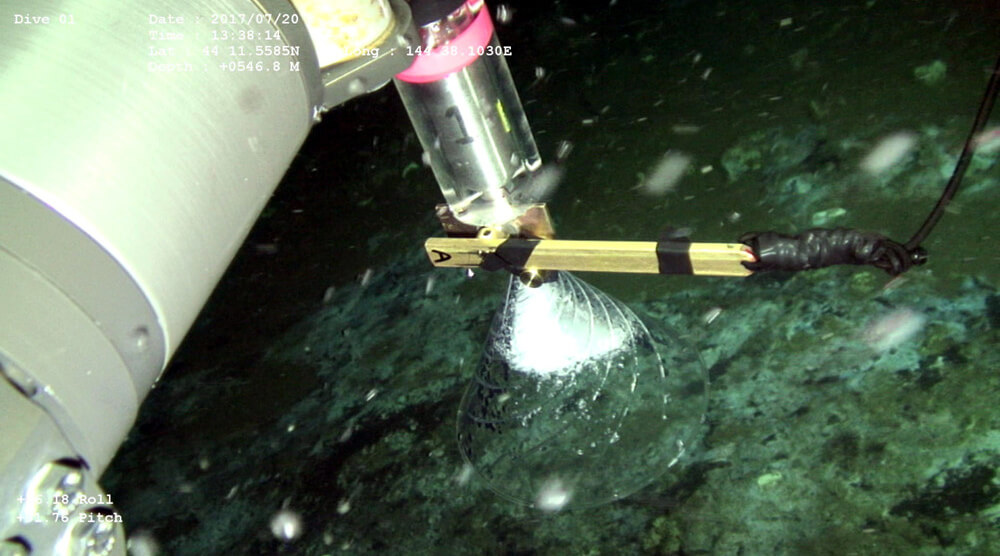

海底・湖底下に存在する天然ガスハイドレートを採取すること自体、大変な作業です。長年にわたる国際共同研究で培われた技術と経験によって、北見工業大学は近年、網走沖・十勝沖、日高沖で天然試料の採取に成功しています。

日本では「メタンハイドレート」という言葉で知られていますが、実際の海底表層の天然ガスハイドレートにはエタンやプロパン、硫化水素などが含まれます。試料を実験室に持ち帰り、ガス分析結果からガスの起源に関する情報を知ることができます。

積雪およびガスハイドレートの

比表面積(SSA)測定

積雪の白さは雪氷圏におけるアルベド(反射率)を決定し、地球の気候を左右する一要素と言っても過言ではありません。積雪の白さに直接的に関わる物理量として、積雪のSSAが雪氷研究者から注目されています。メタンを扱う雪氷系研究室だからこそ開発・改良できたメタン吸着式の可搬型SSA測定装置は、専門分野では積雪SSAを測定する標準装置として利用されています。

この装置はガスハイドレート研究にも応用されていて、氷表面にメタンハイドレートや窒素ハイドレートなどが生成/分解する際に、結晶表面にミクロな凹凸が生じてSSAが変化する様子などが観察されています。

PERSONAL DATA

八久保 晶弘Akihiro Hachikubo

社会環境系 教授

- 専門分野

- 雪氷学、気象学、結晶物理学、地球化学

- 所属学会

- アメリカ地球物理学連合、日本地球惑星科学連合、日本雪氷学会、日本気象学会

- 担当授業科目(学部)

- オホーツク地域と環境、環境防災工学概論、物理I、物理II、環境防災総合工学II、ガスハイドレート概論、気象学、環境化学実験、環境防災キャリアアップ総合演習、環境防災総合工学I、物理実験、オホーツク未来デザイン総合工学I、オホーツク未来デザイン総合工学II

- 主な研究テーマ

- 天然ガスハイドレートの形成過程、ガスハイドレートの同位体分別、ガスハイドレートの熱物性、雪氷・ガスハイドレート比表面積測定、雪面熱収支、積雪層構造、積雪内弱層の形成過程、積雪内の安定同位体変化

- 研究キーワード

- ガスハイドレート、安定同位体、同位体分別、熱分析、比熱、潜熱、ラマン分光法、バイカル湖、オホーツク海、雪氷面熱収支、積雪比表面積、積雪、弱層、表面霜、しもざらめ雪