雪氷現象から気候・環境変動を探る

- 研究キーワード

-

- 永久凍土

- 雪氷現象

- 氷床・氷塊

地球上で雪氷はありふれた存在であり、高緯度域や山岳域のかなりの部分は、雪や氷に覆われています。日本は、世界でも有数の雪国であり、多くの人が積雪地帯で生活を営んでいます。地球の気候システムにおいて、雪氷はエネルギーや物質の移動・循環に関わる重要な要素です。また、氷河・氷床や永久凍土の地下に形成された氷塊は、気候情報の記録媒体としての価値もあります。北見を含む道東は、ユニークな雪氷環境に囲まれており、雪氷学を学ぶには最適な土地柄です。雪氷現象の調査・研究を通じて、自然環境に対する理解を深め、学術的な成果のみならず、地域・社会貢献も目指しています。

知床連山永久凍土探査

世界自然遺産である知床は、温暖化の影響を受けやすいと予想されており、気候変動のモニタリングが必要とされています。

モニタリングの一環として、知床の山岳域で気象データを収集するとともに、永久凍土を探しています。分布の南限にあたる国内の永久凍土は、ただ珍しいだけでなく、環境変化に敏感に応答し、気候変動のセンサーとして機能することが期待されます。

地表面温度データの解析結果から永久凍土の存在が示唆されたサシルイ岳南西斜面において2022年の夏に掘削を行ったところ、大規模な凍土の存在が明らかになりました。その後の地温観測によって、この凍土が越年性であることが確認されています。先ずは永久凍土であることを証明して(2024年の夏まで凍結が維持されれば永久凍土認定)、永久凍土分布の長期モニタリングを実施したいと考えています。

雪に含まれるマイクロプラスチック

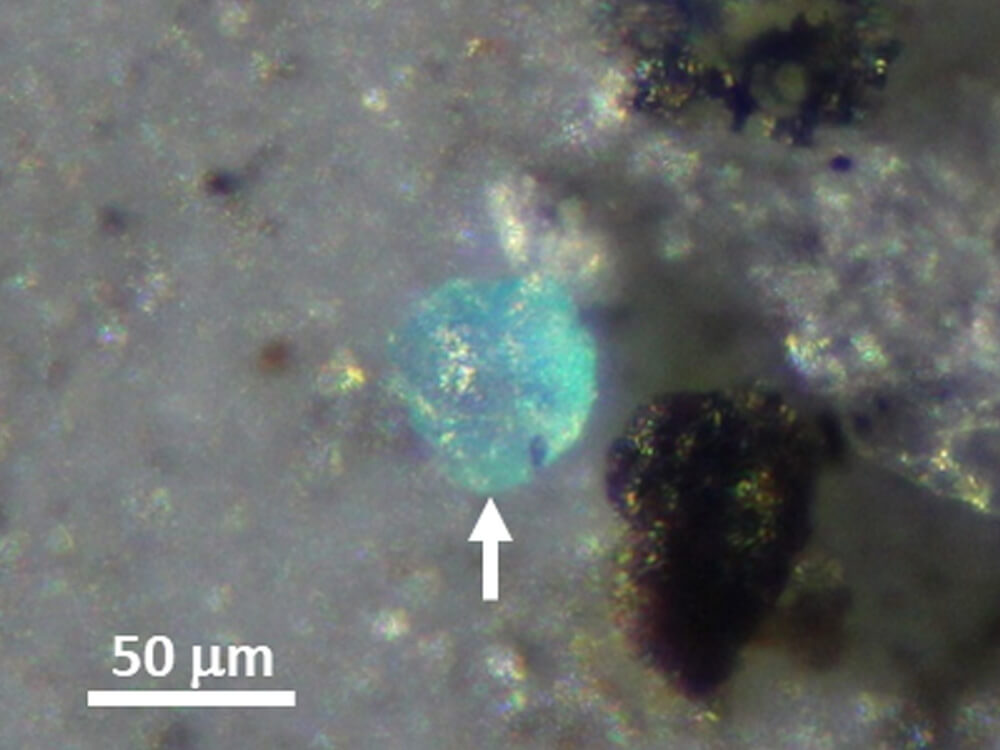

近年環境中のプラスチックごみが大きな問題となっており、その中でも5ミリメートルより小さなものはマイクロプラスチックと呼ばれています。

マイクロプラスチックによる環境汚染は陸海域にとどまらず、大気中にも無数のマイクロプラスチックが漂っていることが明らかになっています。

降雪は大気中の微粒子を取り込む性質を有するため、雪に含まれるマイクロプラスチックの調査は、大気中のマイクロプラスチックの分布と挙動の理解に繋がることが期待されます。

最近道内各地で採取した新雪を分析したところ、知床や大雪山といった手付かずの自然が残されている場所においても、相当量のマイクロプラスチックが検出されました。今後は北極や南極の雪も研究対象に加えて、よりグローバルなモニタリングを実施したいと考えています。

PERSONAL DATA

大野 浩Hiroshi Ohno

社会環境系 准教授

- 専門分野

- 雪氷学、地球物理学、物理化学

- 所属学会

- 日本雪氷学会、アメリカ地球物理学連合、アメリカ化学会

- 担当授業科目(学部)

- 物理実験、物理II、地球環境科学、環境防災総合工学I、環境防災総合工学II、ガスハイドレート概論、環境化学実験、環境防災キャリアアップ総合演習、オホーツク地域と環境

- 担当授業科目(大学院)

- 雪氷ハイドレート環境特論IV

- 主な研究テーマ

- 極域の氷床および永久凍土の解析による地球環境変動の解明

- 研究キーワード

- 氷、ガスハイドレート、南極氷床、北極圏