太陽観測用の補償光学系による揺らぎ補正技術

- 研究キーワード

-

- 画像工学

- 補償光学

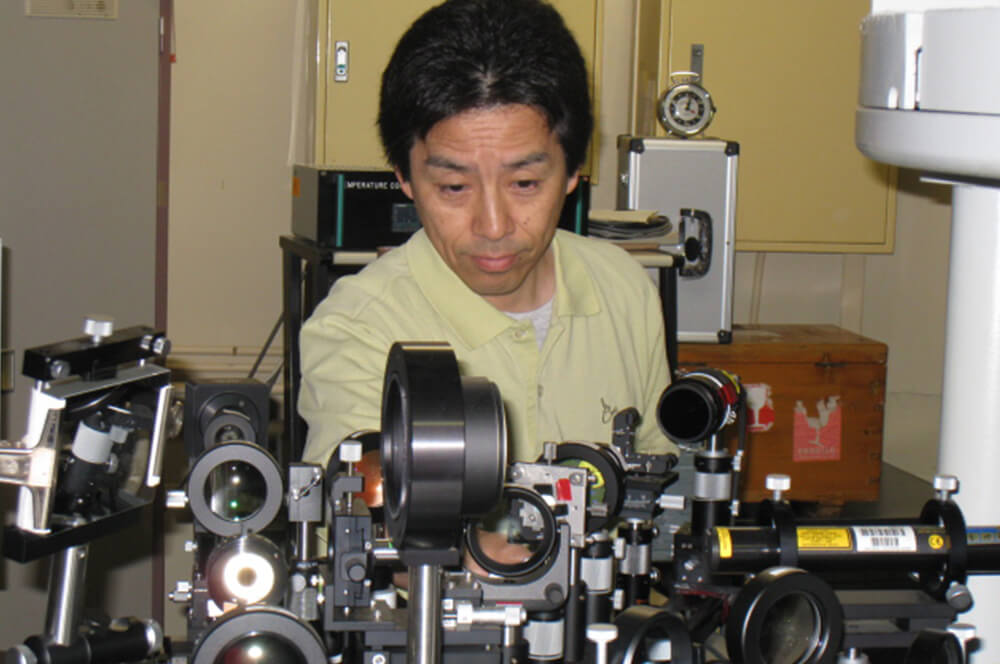

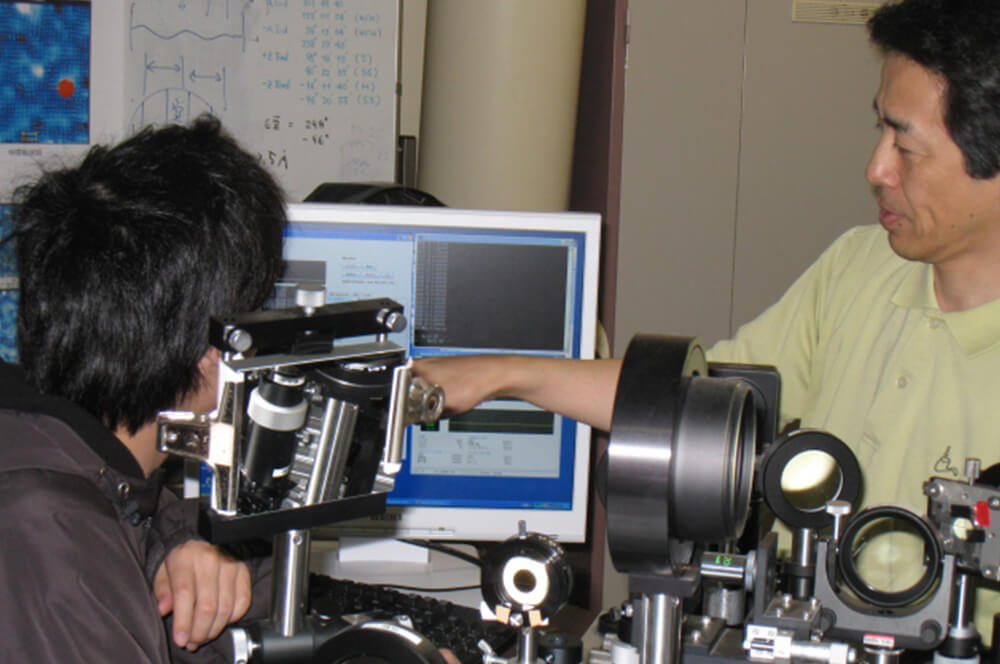

地上望遠鏡で天体を観測すると、地球大気のゆらぎによって観測像が劣化してしまい、本来の情報が得られないことが頻繁におこります。補償光学は、大気ゆらぎによって乱れた光波面の形状を計測し、その揺らぎを可変形鏡で打ち消すことで、揺らぎを実時間で保証する技術です。この揺らぎを克服するための装置を開発したり、画像処理手法を開発する研究を行っています。主に太陽観測用の補償光学の開発を行っています。

また、顕微鏡を用いて生体の奥を観察する場合、手前側にある生体組織そのものが揺らぎの原因となって、画像劣化を引き起こしてしまいます。そこで、太陽観測用に開発してきた補償光学を光学顕微鏡に移植する研究も行っています。

太陽観測用補償光学系の開発

地球大気のゆらぎは、地上からの天体観測に深刻な影響を与えます。大気が「かげろう」のようにゆらゆら動くことで、天体の微細な構造が見えなくなってしまうのです。

このような地球大気のゆらぎを実時間で補正する装置が補償光学系といわれるものです。波面センサーによって大気ゆらぎの度合いを測定して、それを可変形鏡を用いて補正します。これによって、観測装置では常に大気ゆらぎが補正された画像が観測されます。北見工業大学で開発した天文用補償光学系は、日本国内では北見工業大学にしかありません。補償光学系を適用すると、微細な構造が観測できるようになります。これは太陽の構造を知り、太陽が将来どうなるかを知るために非常に重要なことなのです。

地球に接近する彗星・小惑星の検出

恐竜の絶滅は、現在のメキシコ、ユカタン半島に直径10kmの彗星が衝突したためであるといわれています。このような彗星が今後衝突するようなことがある場合には、非常に大きな被害をもたらすことになります。

彗星・小惑星の衝突を防ぐには、できるだけ早期に危険な天体を発見し、対処することが大事です。わが国でも、美星スペースガードセンターにおいて、このような彗星を早期発見するための観測が精力的に行われています。しかし、このように遠くからやってくる天体は非常に暗く、目で見ただけでは検出が非常に難しいため、コンピュータによる画像処理が必要になります。我々が開発した、確率・統計に基づく画像処理手法を用いると、このような暗い彗星の検出ができるようになります。

PERSONAL DATA

三浦 則明Noriaki Miura

情報通信系 教授

- 専門分野

- 画像工学、補償光学、光工学、天文学

- 所属学会

- 日本天文学会、国際光工学会、日本光学会

- 担当授業科目(学部)

- 情報デザイン・コミュニケーション工学概論、情報デザイン・コミュニケーション総合工学II、データ構造とアルゴリズム、ソフトウェア工学、ソフトウェアデザイン実験

- 担当授業科目(大学院)

- データサイエンス総論I、データサイエンス特論演習

- 主な研究テーマ

- 補償光学系による揺らぎ補正技術の開発

- 研究キーワード

- 画像処理、ブラインドデコンボリューション、超解像、補償光学